Il ragionamento è semplice, quasi banale: il Leoncavallo era in quella sede dal 1994. Quella sede è privata. Per trent’anni i legittimi proprietari non ne hanno potuto disporre. In questi trent’anni lo Stato è arrivato persino a pagare, con soldi pubblici, una condanna da 3 milioni di euro a titolo di risarcimento. E mentre attorno bar, locali, ristoranti seguivano le regole di mercato, tasse, affitti e scontrini, il Leoncavallo continuava a vivere fuori da quel perimetro.

Si può chiudere qui: la legge è legge, e lo sgombero era inevitabile. Punto.

Eppure, nonostante la chiarezza del piano giuridico, resta una domanda che Milano non può evitare: che città vuole diventare?

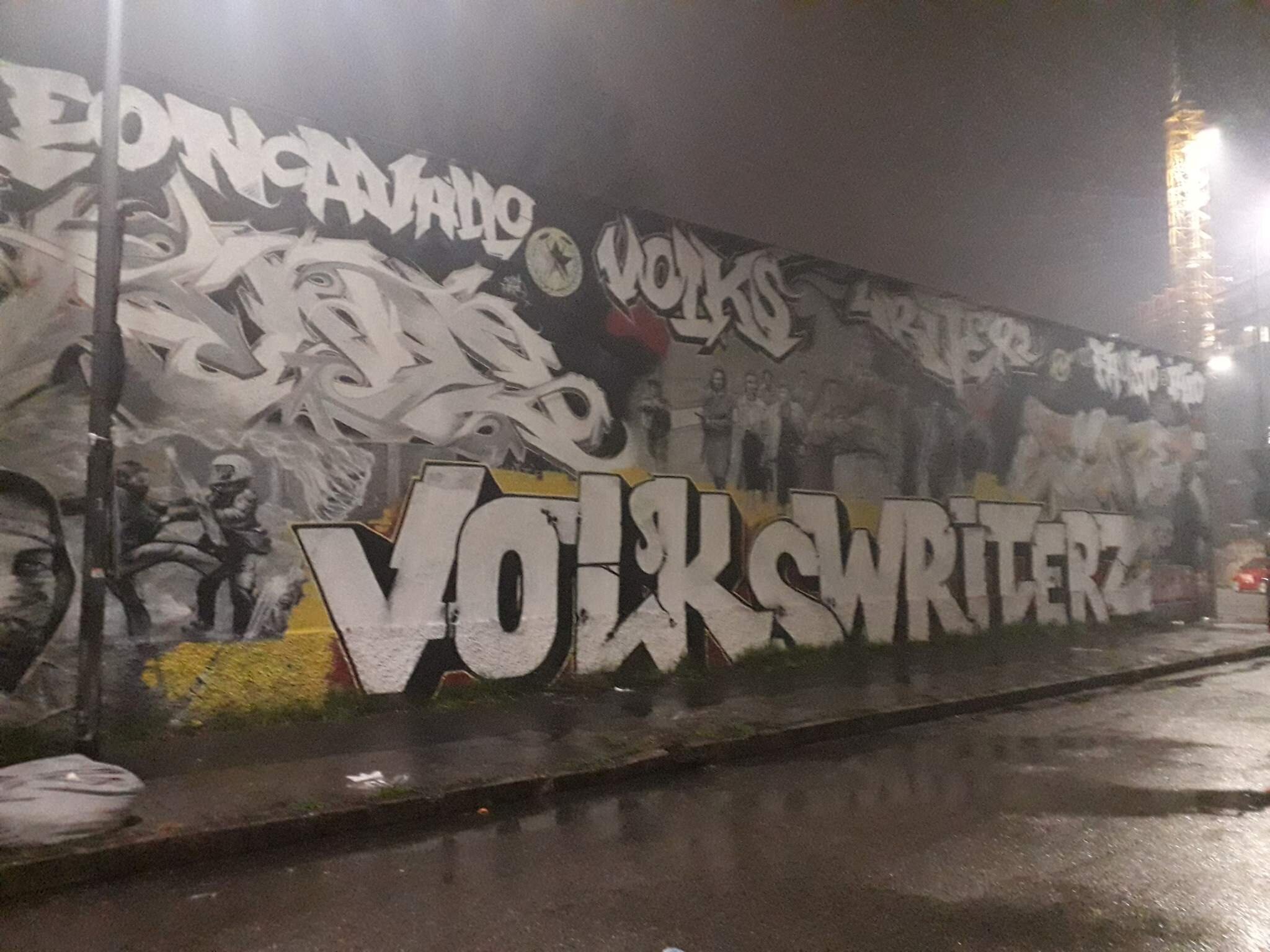

Dietro lo sgombero del Leoncavallo non c’è solo la restituzione di un immobile. C’è la cancellazione di un luogo che ha rappresentato aggregazione, cultura, collisione sociale. Un laboratorio scomodo, a volte controverso, ma vitale.

Milano negli ultimi vent’anni si è costruita su un modello finanziario: una città preparata per essere comprata e ricostruita dai fondi, dagli investitori internazionali, dalle grandi società immobiliari. Il risultato è stato un processo di “riqualificazione” che ha prodotto un effetto collaterale devastante: l’espulsione dei poveri e delle classi medie. Quartieri popolari trasformati in vetrine di lusso, migliaia di appartamenti destinati agli affitti brevi, affitti e costi di vita alle stelle.

La conseguenza è una città che ha perso la sua comunità. Persone che un tempo vivevano nello stesso quartiere oggi si ritrovano costrette a spostarsi decine di chilometri, abitare altrove, isolarsi. I luoghi di prossimità — librerie, cinema, spazi associativi, centri culturali — vengono lasciati morire. Non ci sono fondi, non c’è interesse, perché ciò che non produce profitto immediato non ha cittadinanza.

Il Leoncavallo poteva essere salvato. Non una, ma molte volte. Non lo è stato per indolenza, per mancanza di coraggio politico. Perché accettarlo significava accettare anche le sue contraddizioni. Meglio lasciarlo lì, fino al colpo di spugna definitivo.

Intanto, la città si concentra sugli eventi: festival, fiere, settimane del design, appuntamenti globali. Una Milano venduta e ricomprata sul mercato, sempre più vetrina e sempre meno casa.

Il paradosso è che, mentre tutto diventa “in regola”, ordinato, certificato, la città rischia di diventare spaventosamente arida. In un’epoca in cui i social media hanno già prosciugato la socialità, la scomparsa degli spazi non convenzionali accelera il processo: senza luoghi di incontro, senza comunità, senza conflitto, si perde anche la possibilità di generare creatività.

Il destino di Milano sembra quello di una città “giusta” solo sulla carta, ma deserta di umanità. Una città dove i giovani — e non solo loro — rischiano di trasformarsi in zombi urbani, abitanti di quartieri ordinati ma vuoti, incapaci di riconoscersi in qualcosa che non sia consumo.

La legalità è il punto di partenza, non la fine del discorso. Il destino di Milano non è scritto. La città potrebbe scegliere di restare solo mercato, o potrebbe inventare nuove forme di convivenza, dove legalità non significhi esclusione e comunità non significhi illegalità. Non servono nostalgie, ma visioni: spazi condivisi, istituzionali o autogestiti, capaci di restituire dignità all’incontro umano. Perché una metropoli senza luoghi dove respirare insieme non è una città: è un deserto travestito da capitale.

Milan after Leoncavallo: the legal city and the deserted city

The reasoning is simple, almost banal: Leoncavallo had been in that space since 1994. That space is private property. For thirty years the rightful owners could not use it. During these thirty years the State even ended up paying, with public money, a compensation of 3 million euros. And while bars, clubs, and restaurants around it followed the rules of the market — taxes, rents, receipts — Leoncavallo kept living outside that perimeter.

One could stop here: the law is the law, and the eviction was inevitable. Period.

And yet, despite the clarity of the legal framework, one question remains that Milan cannot avoid: what kind of city does it want to become?

Behind Leoncavallo’s eviction there is not only the restitution of a building. There is the erasure of a place that represented community, culture, social collision. An uncomfortable, sometimes controversial, but vital laboratory.

Over the past twenty years, Milan has built itself on a financial model: a city prepared to be bought and rebuilt by funds, international investors, and large real estate companies. The result has been a process of “redevelopment” with a devastating side effect: the expulsion of the poor and the middle classes. Working-class neighborhoods turned into luxury showcases, thousands of apartments turned into short-term rentals, skyrocketing rents and living costs.

The consequence is a city that has lost its community. People who once lived in the same neighborhood now find themselves forced to move dozens of kilometers away, living elsewhere, in isolation. Proximity places — bookshops, cinemas, community centers, cultural hubs — are left to die. No funds, no interest, because what doesn’t produce immediate profit has no citizenship.

Leonacavallo could have been saved. Not once, but many times. It wasn’t, due to indolence, due to a lack of political courage. Because saving it meant accepting its contradictions. Better to leave it there, until the final wipeout.

Meanwhile, the city focuses on events: festivals, fairs, design weeks, global showcases. A Milan sold and repurchased on the market, increasingly a shop window and less and less a home.

The paradox is that, while everything becomes “regular,” orderly, certified, the city risks becoming frighteningly barren. In an age when social media has already drained social life, the disappearance of unconventional spaces accelerates the process: without meeting places, without community, without conflict, even creativity loses its ground.

Milan’s destiny seems to be that of a city “just” only on paper, but deserted of humanity. A city where the young — and not only them — risk turning into urban zombies, living in tidy yet empty neighborhoods, unable to recognize themselves in anything beyond consumption.

Legality is the starting point, not the end of the discussion. Milan’s destiny is not written. The city could choose to remain only a market, or it could invent new forms of coexistence, where legality does not mean exclusion and community does not mean illegality. What is needed are not nostalgias, but visions: shared spaces, institutional or self-managed, capable of restoring dignity to human encounter. Because a metropolis without places to breathe together is not a city: it is a desert disguised as a capital.

Photo credits

Marmolada48, CC0, via Wikimedia Commons

Mujinga, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons